Методика работы над именем прилагательным по системе развивающего обучения Л.В. Занкова

Здесь представлены прилагательные, у которых лексическое значение не совпадает или противоречит грамматическому значению.

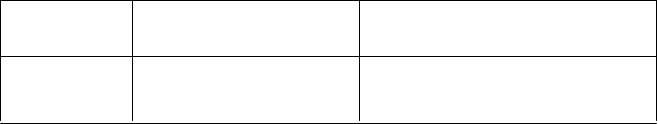

Результаты выполнения задания отражены в таблице:

Количество Количество учащихся (%), Количество учащихся (%),

Количество Количество учащихся (%), Количество учащихся (%),

учащихся справившихся с заданием не справившихся с заданием

25 чел. (100%) 20чел.(80%) 5чел.(20%)

Имеющиеся у нас данные дают основание утверждать, что, на первом году обучения у школьников можно формировать такие грамматические обобщения, которые лежат в основе понятий о частях речи.

По ходу дальнейшего изучения частей речи систематически проводились контрольно-экспериментальные работы с целью проследить, как усваивают учащиеся понятия о прилагательном как о части речи, усваивают ли они в системах грамматические признаки изучаемых понятий, научаются ли оперировать этими признаками.

Для определения качества знаний учащихся экспериментальных классов, естественно, применялись обычные контрольные работы (так называемый грамматический разбор); мы проводили и специальные контрольно-экспериментальные работы. Возьмем одну из них.

Она была проведена с учащимися экспериментального класса— с учащимися, за которыми мы вели наблюдение в течение трех учебных лет: к концу третьего года обучения их было 25 человек. Работа заключалась в группировке, классификации слов по известным детям грамматическим категориям. При помощи этого приема, как известно, можно проверить не только наличие знаний, но и качество их, в частности прочность,системность и мобильность.

Экспериментальный материал составили слова: прилагательные—шумный, шумная, шумное, пыльный, пыльная, синий, синяя, голубое, дальний, осенняя.

Из этих слов можно составить группы по всем известным нашим третьеклассникам грамматическим категориям, в частности, по составу слова (по их структурам); по характеру основ (твердая, мягкая); по категории рода, числа и др.

Каждое слово было четко напечатано на отдельной карточке, чтобы дать возможность испытуемым перекладывать ее. Работа проводилась с каждым учеником индивидуально. Испытуемый имел возможность выполнить всю работу в одно занятие или в несколько, занятие продолжалось до тех пор, пока испытуемый работал охотно. В общем, дети работали с интересом, некоторые в два, некоторые в три приема.

В начале первого занятия экспериментатор вместе с испытуемым раскладывали все карточки на столе. Ученику предлагалось прочитать слова и сказать, по каким грамматическим признакам (категориям) можно разложить эти слова.

Все учащиеся обычно сразу говорили, что можно сгруппировать по составу (по структуре); некоторые указывали тут же, что прилагательные можно подобрать по роду, числу. Сразу или постепенно (по ходу работы), совершенно самостоятельно или при большей или меньшей помощи экспериментатора все наши испытуемые указывали известные им грамматические категории как основания для классификации слов, значительная часть учащихся называла нередко не одну какую-нибудь категорию, а две или даже три, например: прилагательное единственного числа, мужского рода, составление словосочетаний. Вслед за этим предлагалось провести группировку слов по составу, структуре, когда надо учитывать несколько элементов и их соотношение.

По одному известному признаку все учащиеся группировали слова легко и правильно; группировка слов по ряду признаков осуществлялась сравнительно легко и безошибочно подавляющим количеством испытуемых.

Для выявления умений анализировать звучащие слова у наших учащихся мы проводили работу, аналогичную только что описанной, при предъявлении слов для классификации на слух.

Перед тем как предъявлять слова, экспериментатор вместе с испытуемым раскладывал схемы грамматических категорий, но которым ученик должен был разложить, сгруппировать слова (названия категорий были написаны на карточках). После этого экспериментатор брал одну из карточек со словом, прочитывал его испытуемому, который указывал, в какую группу надо положить данное слово. Так раскладывались слова по всем тем группам, которые названы при описании предыдущего опыта. Опыты с предъявлением слов на слух были проведены с учащимися разных наших экспериментальных классов. И всюду обнаруживалось, что учащиеся так же хорошо анализируют звучащие слова, как и слова в написанном, виде.

Итак, на основании полученных данных можно сделать вывод, что при развивающем обучении по системе Л.В.Занкова учащиеся начальных классов начиная с первого года обучения могут производить собственно грамматический анализ, усваивать грамматические понятия, в течение трехлетнего обучения овладевают грамматическим анализом, усваивают системы грамматических понятий и научаются оперировать ими.

Также была проведена контрольная работа по теме «Имя прилагательное» с детьми обычного класса и обучаемых по системе Занкова с целью выявить эффективность усвоения знаний учащихся.

Статьи о педагогике:

Основные приемы активизации лексики у детей дошкольного возраста

Ведущие отечественные психологи и педагоги всегда подчеркивали, что факт общения является необходимым для становления человека как личности. Важную роль в формировании навыков общения играет развитие речи. Дети, у которых сформированы речевые навыки, свободно выражают свои мысли, чувства, могут рас ...

Психопрофилактика нарушений развития речи

В своей повседневной работе мы занимаемся развитием у детей всех основных аспектов устной речи: звукопроизношения, словарного запаса, грамматического строя, связной речи. Для многих детей с фонетико-фонематическим, а тем более общим недоразвитием речи характерны трудности в усвоении новых слов. Это ...

Экспериментальное изучение сформированности

синтаксической структуры простого предложения у детей дошкольного возраста с

ОНР 3 уровня

Экспериментальное изучение сформированности синтаксической структуры простого предложения у детей дошкольного возраста с ОНР 3 уровня проводилось на базе специализированного образовательного учреждения МДОУ «Ромашка» с. Рыбное Мотыгинского района Красноярского края. В эксперименте принимало участие ...

Меню

- Главная

- Воспитание трудолюбия дошкольников

- История развития педагогики

- Физическая культура в младших классах

- Детская и юношеская субкультуры

- Развитие женского образования в России

- Психология и педагогика

- Перспективы образования